Ada yang pernah main gim The Legend of Zelda? Sejak kecil, saya selalu terpesona oleh kisahnya. Dunia Hyrule hidup dari kekuatan Triforce: kekuatan atau kekuasaan (power), kebijaksanaan (wisdom), dan keberanian (courage). Tiga hal itu menjadi fondasi yang terus berulang menciptakan perang dan perdamaian selama ribuan tahun. Tidak ada akhir yang benar-benar tuntas. Setiap kali keseimbangan tercapai, selalu ada kekuatan baru yang muncul dan memecahnya lagi. Siklus itu terus terjadi, seperti dunia yang tidak pernah benar-benar belajar dari kesalahannya. Saya pertama kali memainkannya di Super Nintendo, seri A Link to the Past, dengan grafis 16-bit dan cerita sederhana tentang menyelamatkan dunia dari kegelapan. Beberapa tahun kemudian muncul Ocarina of Time, gim yang membuka perpecahan waktu dan memulai tiga jalur sejarah berbeda dalam semesta Zelda. Sekarang, saya masih memainkan seri Tears of the Kingdom, dengan dunia yang lebih luas, tantangan yang lebih rumit, dan sistem yang jauh lebih kompleks.

Disalah satu seri ada fitur bernama Master Mode. Segalanya jadi lebih sulit di sana. Musuh lebih tangguh, kesalahan kecil bisa fatal, dan dunia terasa jauh lebih kejam. Tidak ada ruang untuk ceroboh. Dan saya sering berpikir, mungkin kita sedang mengalami hal yang sama di dunia nyata. Dalam beberapa bulan terakhir, berita tentang banjir yang meluas di Kalimantan Selatan (IKN Times, 2025), longsor yang mendominasi awal tahun (Media Indonesia, 2025), kekeringan yang memicu penurunan produksi gabah nasional (CNBC Indonesia, 2025), hingga hari tanpa hujan terpanjang di Nusa Tenggara (Antara News, 2025) memenuhi halaman utama media nasional. Namun dibalik peristiwa semua itu, sedikit sekali ada pembahasan bahwa fenomena-fenomena tersebut bukan hanya bencana sesaat, melainkan tanda dari perubahan sistemis yang jauh lebih besar, yaitu perubahan iklim.

Bedanya, di dunia nyata kita tidak bisa mematikan Master Mode. Tidak ada tombol reset, tidak ada save point untuk kembali ke masa sebelum semuanya kacau. Yang kita miliki hanyalah keberanian, pengetahuan, dan kesempatan kecil untuk menyeimbangkan dunia sebelum waktunya habis. Sayangnya, kita masih sering memperlakukan bencana sebagai peristiwa terpisah, banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, longsor di musim hujan lebat. Padahal semuanya saling terkait dalam satu sistem yang kini sedang kehilangan keseimbangannya.

Siklusnya Alami, Kecepatan yang Menjadi Masalahnya

Secara ilmiah, perubahan iklim adalah bagian dari siklus alami bumi. Penelitian Hays et al. (1976) menjelaskan bahwa variasi orbit dan kemiringan sumbu bumi mengatur periode glacial–interglacial yang panjang tersebut. Temuan ini diperkuat oleh Lisiecki dan Raymo (2005) melalui rekaman isotop oksigen dalam sedimen laut, memperlihatkan ritme pemanasan dan pendinginan bumi selama lebih dari lima juta tahun, selaras dengan perubahan orbit bumi. Ditambah lagi dengan data dari inti es di Greenland, Antarktika, dan pegunungan tropis menunjukkan bahwa selama 800.000 tahun terakhir, bumi telah mengalami tujuh siklus pendinginan dan pemanasan besar. Setiap periode ditandai oleh naik turunnya kadar gas rumah kaca dan suhu global, dengan akhir zaman es terakhir sekitar 11.700 tahun lalu yang menandai awal era iklim modern ketika peradaban manusia mulai berkembang (NASA, 2023).

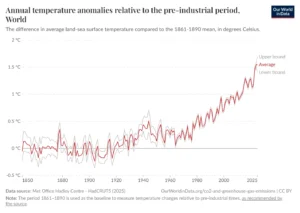

Namun kali ini berbeda. Perubahan iklim tidak lagi digerakkan oleh variasi orbit bumi, tetapi oleh aktivitas manusia yang memacu kenaikan suhu global dalam waktu sangat singkat. Menurut data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2021), laju pemanasan saat ini jauh lebih cepat dibanding perubahan alami setelah zaman es terakhir. Peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi mencapai sekitar +1,55 °C dibanding tingkat pra-industri (1850–1900), menurut IPCC AR6 Working Group I (2023). Dalam sistem iklim, perubahan sekecil ini sudah cukup untuk mengubah arus laut, mencairkan es kutub, dan memicu pola cuaca ekstrem yang lebih intens.

Sumber: Our World in Data (2024)

Indonesia Digaris Perubahan

Menurut laporan organisasi pangan dunia Food and Agriculture Organization (FAO) (2025), hutan di Asia Tenggara menyimpan sekitar 53 gigaton karbon yang tersimpan pada biomassa dan tanah. Sebagai negara dengan tutupan hutan terluas ini, Indonesia menjadi bagian yang signifikan terhadap jumlah karbon yang tersimpan. Namun, penelitian Qian et al. (2025) menunjukkan tren mengkhawatirkan. Dalam tiga dekade terakhir, sebagian hutan tropis dunia mulai kehilangan kemampuannya menyerap karbon, dan beberapa kawasan bahkan berubah menjadi sumber emisi bukannya lagi sebagai penyerap emisi.

Perubahan itu kini nyata di Indonesia. Kajian Sagala et al. (2024) menunjukkan bahwa wilayah pesisir utara Jawa, termasuk Jepara dan sekitarnya, mengalami kenaikan muka laut relatif sekitar 5 hingga 8 milimeter per tahun. Kenaikan ini memperparah risiko banjir rob dan mempercepat degradasi lahan pesisir di kawasan padat penduduk. Di sektor pertanian, pergeseran pola hujan mengacaukan musim tanam. Analisis Setiyanto (2024) menunjukkan bahwa anomali curah hujan akibat El Niño berpotensi menurunkan produksi padi hingga sekitar 20 persen di daerah sentra produksi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, terutama akibat musim kering yang berkepanjangan dan penundaan tanam. Kekeringan meluas pada pertengahan 2025, sementara BMKG memperingatkan kondisi cuaca “nano-nano” yang sulit diprediksi (CNBC Indonesia, 2025).

Pertanyaannya, seberapa lama kita bisa bergantung pada sistem alami ini untuk menyeimbangkan emisi dan rata-rata suhu permukaan bumi yang terus meningkat?

COP30 dan Tanggung Jawab dari Selatan

Bulan ini, dunia berkumpul di Belém, Brasil, untuk Conference of the Parties ke-30 (COP30). Pertemuan ini penting bukan hanya karena berlangsung di jantung Amazon, tetapi juga karena menjadi ujian sejauh mana dunia serius memperlambat krisis. Salah satu agenda yang mencuri perhatian adalah Tropical Forest Forever Facility (TFFF), inisiatif pendanaan inovatif yang diperkenalkan oleh pemerintah Brasil. Program ini menawarkan model pembiayaan jangka panjang bagi konservasi hutan tropis tanpa menambah beban utang bagi negara berkembang (COP30.br, 2025).

Laporan Transforming Forest Finance (Forest Declaration Assessment Partners, 2025) menegaskan bahwa menambah dana saja tidak cukup. Diperlukan reformasi arsitektur keuangan global agar nilai ekologis hutan benar-benar masuk dalam sistem ekonomi dunia. Bagi Indonesia, inisiatif seperti ini membuka peluang untuk menegaskan peran hutan tropisnya bukan hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai pusat stabilitas iklim global.

Dititik ini, saya teringat kembali pada The Legend of Zelda. Dunia Hyrule hanya bisa pulih jika tiga bagian Triforce yaitu Power, Wisdom, dan Courage, berada dalam keseimbangan. Dunia nyata pun tidak jauh berbeda. Kita memiliki kekuasaan untuk menggerakkan investasi dan arah pembangunan, pengetahuan untuk memahami dampak tindakan kita terhadap alam, serta keberanian untuk mengambil keputusan yang berpihak pada keadilan dan masa depan bersama. Tanpa keseimbangan di antara ketiganya, krisis akan terus berulang.

Akses terhadap mekanisme seperti TFFF sangat bergantung pada transparansi tata kelola, kejelasan hak atas lahan, dan kesiapan data. Jika dijalankan dengan melibatkan masyarakat dan semua pemangku kepentingan terkait, skema ini dapat menjadi model pendanaan konservasi yang inovatif, berkeadilan, jangka panjang dan mendukung agenda pembangunan rendah karbon nasional Indonesia.

Memandang Ulang, Menemukan Harapan

Perubahan iklim sering disebut sebagai ancaman, padahal, itu sebuah cermin yang memperlihatkan siapa kita sebagai manusia sebenarnya. Cermin yang menyingkap cara kita hidup, membangun kota, dan memperlakukan alam di sekitar kita. Selama kita melihat banjir, kekeringan, dan longsor hanya dipandang sebagai bencana yang datang dan pergi, kita tidak akan pernah belajar dan memahami sumber permasalahannya.

Krisis ini menuntut cara berpikir yang lebih jujur dan berani. Adaptasi bukan sekadar bertahan, tetapi belajar dari alam yang masih berusaha menyeimbangkan dirinya. Mitigasi bukan kewajiban global, tetapi tanggung jawab moral terhadap generasi berikutnya.

Jika masih boleh mengambil referensi pop-culture pada gim The Legend of Zelda, dalam setiap petualangan, dunia selalu kehilangan keseimbangannya, dan tugas pemain bukan hanya mengalahkan musuh, tetapi memahami bagaimana dunia itu bekerja agar harmoni bisa kembali. Hampir tidak ada jalan pintas atau cheat code, kecuali mau repot-repot mengeksploitasi bug pada gim tersebut. Mungkin begitu juga dengan kita hari ini. Dunia nyata memang tidak punya tombol reset, tetapi masih memberi kesempatan untuk memperbaiki arah selama kita mau terus berjuang.

Penulis : Erlangga Muhammad/ Climate Program Manager Gaia Indonesia

Referensi

Antara News. (2025). Kekeringan, BMKG: NTT dan NTB alami hari kurang hujan terpanjang. 14 Agustus 2025. Diperoleh dari https://www.antaranews.com/berita/5037501/kekeringan-bmkg-ntt-dan-ntb-alami-hari-kurang-hujan-terpanjang

CNBC Indonesia. (2025). Waspada kekeringan hantam wilayah RI, BMKG warning cuaca “nano-nano”. 23 September 2025. Diperoleh dari https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250923110134-37-669342/waspada-kekeringan-hantam-wilayah-ri-bmkg-warning-cuaca-nano-nano

COP30.br. (2025). Tropical Forests Forever Facility (TFFF) proposes innovative financing model for conservation. 23 September 2025. Diperoleh dari https://cop30.br/en/news-about-cop30/tropical-forests-forever-facility-tfff-proposes-innovative-financing-model-for-conservation

FAO. (2025). Global Forest Resources Assessment 2025. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Diperoleh dari https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd6709en

Forest Declaration Assessment Partners. (2025). Forest Declaration Assessment 2025. Climate Focus (coordinator and editor). https://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2025/10/Assessment2025.pdf (Diakses pada: 8 November 2025).

Hays, J. D., Imbrie, J., & Shackleton, N. J. (1976). Variations in the earth’s orbit: Pacemaker of the ice ages. Science, 194(4270), 1121–1132. https://doi.org/10.1126/science.194.4270.1121

IKN Times. (2025). Banjir meluas di Kalimantan Selatan: Ribuan warga terdampak. 25 Januari 2025. Diperoleh dari https://www.ikntime.com/2025/01/banjir-meluas-di-kalimantan-selatan.html

IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2391 pp. doi:10.1017/9781009157896. IPCC. (2023). Sixth Assessment Report (AR6), Working Group I: The Physical Science Basis. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.

Lai, Z., et al. (2021). Earth ice age dynamics: A bimodal forcing hypothesis. Frontiers in Earth Science, 9, 736895. https://doi.org/10.3389/feart.2021.736895

Lisiecki, L. E., & Raymo, M. E. (2005). A Pliocene–Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records. Paleoceanography, 20(1). https://doi.org/10.1029/2004PA001071

Media Indonesia. (2025). 298 bencana di awal 2025, banjir dan longsor mendominasi. 9 Februari 2025. Diperoleh dari https://mediaindonesia.com/humaniora/741462/298-bencana-di-awal-2025-banjir-dan-longsor-mendominasi

NASA. (2023). Climate change: Evidence. National Aeronautics and Space Administration. Diperoleh dari https://science.nasa.gov/climate-change/evidence/

Our World in Data. (2024). Greenhouse gas emissions by gas. University of Oxford. Diperoleh dari https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions

Page, S. E., Rieley, J. O., & Banks, C. J. (2011). Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool. Global Change Biology, 17(2), 798–818. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02279.x

Qian, Z., Zhang, C., Chen, H., et al. (2025). Decadal sink–source shifts of forest aboveground carbon since 1988. arXiv preprint arXiv:2506.11879. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.11879

Sagala, P. M., Aini, N., & Lestari, D. (2024). Assessment of coastal vulnerability to support mangrove restoration in the north coast of Java, Indonesia. Heliyon, 10(3), e23584. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e23584

Setiyanto, A. (2024). Paparan prediksi produksi padi nasional 2024. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI. Diperoleh dari https://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/wp-content/uploads/2024/01/1.2.-Paparan-Prediksi-Produksi-Padi_Dr.-Adi-Setiyanto.pdf